本文

食中毒注意報が発令されました

更新日:2025年6月16日更新

印刷ページ表示

最近の気温及び湿度の状況から食中毒が発生する可能性があるため、令和7年6月16日付けで岡山県内全域に食中毒注意報が発令されました。

「食中毒予防の三原則」に注意して食品を取り扱い、食中毒を予防しましょう。

食中毒予防の三原則

『清潔』(菌を付けない)

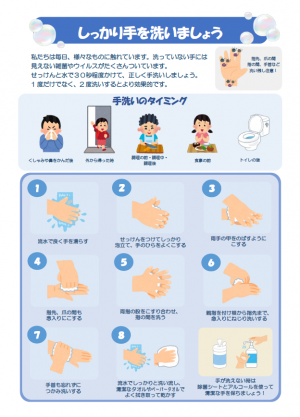

- 調理前、調理中に生の肉や魚をさわった後、食事前、トイレ後には、手をよく洗いましょう。

- 台所は、整理整頓し、常に清潔にしましょう。

- 包丁、まな板、ふきん等の調理器具は、十分に洗浄・消毒を行いましょう。

- 焼き肉をする時は、生の肉をつかむはしと食べるはしを使い分けましょう。

『迅速・冷却』(菌を増やさない)

- 生鮮食品や調理後の食品は、できるだけ早く食べましょう。

- 生鮮食品や調理後の食品を保存するときは、10℃以下で保存しましょう。(生食用鮮魚介類は、4℃以下で保存するよう努めましょう。)

『加熱』(菌をやっつける)

- 加熱して食べる食品は、中心部まで十分に火を通しましょう。

- 特に、食肉は中心の色が完全に変わるまで十分に火を通し、生食は避けましょう。

カンピロバクターによる食中毒

カンピロバクターとは、細菌性食中毒菌のひとつで、暑くなる時期に発生件数が増える傾向にあります。わずかな量でも食中毒を引き起こします。

原因

- 鶏肉を生のまま食べたり、加熱が不十分な状態で食べたりすることにより食中毒が発生しています。

- また、調理器具などから菌が食品についてしまうことにより発生することもあります。

症状

- 主な症状は、下痢、腹痛、発熱、頭痛、おう吐等です。

- 食品を食べてから発症するまでの期間が2~7日と比較的長いことが特徴です。

対策

- カンピロバクターは、鶏・牛・豚などの腸内に多く生息しています。食肉や内臓(レバー等)を生で食べたり、加熱不十分な状態で食べたりすることは避けましょう。

- カンピロバクター食中毒は、特に乳幼児や高齢者等で重症化する危険性があります。

食品を調理する際は、十分に加熱調理する、食肉を扱った調理器具等と調理後の食品が接触しないようにするなど、細心の注意を払いましょう。

お弁当作りでの注意事項

お弁当は作ってからすぐ食べるものではないため、食べる間に菌が増え、食中毒の原因となることがあります。気温や湿度が高くなるこの時期は特に注意が必要です。

食中毒予防の3原則に沿って、次のとおりお弁当づくりに気を付け、なるべく早く食べるようにしましょう。

菌をつけない

- よく手を洗って調理をしましょう。

- お弁当に詰めるときは清潔な箸を使いましょう。

- おにぎりやサンドイッチなど手指で調理するときは、ラップや使い捨て手袋を利用しましょう。

菌をやっつける

- おかずは中まで十分加熱しましょう。

- 卵焼きやハンバーグ、から揚げなどは中まで火が通りにくいのでしっかり加熱しましょう。

菌を増やさない

- 菌は水分が多いと増えやすいので、水分の少ないメニューにしましょう。

- ご飯やおかずは十分に冷ましてから、ふたをしましょう。

- 加熱後に切る、混ぜるなど加熱以外の調理作業をする和え物などのおかずは、菌がつきやすく増えやすいため、低温を保つようにしましょう。

- 特に10~65℃は菌が増えやすい温度です。必要に応じて、保冷剤を活用したり冷蔵庫に保存したりしましょう。

参考資料

岡山県生活衛生課ホームページ<外部リンク>

夏の食中毒に注意 暑い季節の衛生管理 [PDFファイル/549KB]

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)