本文

幼児教育・保育の無償化について

無償化の給付について

瀬戸内市では、「施設等利用給付認定」を受けた方の、特定子ども・子育て支援※についての「施設等利用費」は、現物給付・償還払いという方法により給付を行います。給付方法は利用する施設等によって異なり、以下の表のとおりです。

※自治体が確認した施設等で受ける預かり保育、一時預かりなどのサービスをいいます。

| 給付方法 | 対象となる施設等 |

|---|---|

| 現物給付 | 公立幼稚園・公立こども園(教育認定)で利用する預かり保育 |

| 償還払い | 上記以外の施設 |

施設等利用費の支給申請について(現物給付)

「施設等利用給付認定」を受けた方は、認定期間中は利用料の請求を行いません。

※食材料費・日用品等は無償化対象外のため、請求があります。

ただし、求職活動、妊娠・出産等の事由など、年度途中で認定が終了した場合は、終了後より利用料の請求が発生します。

施設等利用費の支給申請について(償還払い)

一度施設に利用料をお支払いいただきます。償還払い(キャッシュバック)を受けるためには、支給申請(請求)をすることが必要です。対象となる方は、申請手続をお願いします。

「施設等利用費」の支給申請手続きが必要な方

「施設等利用給付認定」を受けて、市町村の「特定子ども・子育て支援施設等」を利用された方

※瀬戸内市内で、特定子ども・子育て支援施設等の確認を受けている施設等については、「特定子ども・子育て支援施設等一覧 [PDFファイル/61KB]」をご確認ください。

「施設等利用費」の支給申請手続きに必要な書類

1.施設等利用費請求書(償還払い用)

利用された施設等により異なりますので、ご確認のうえ、請求書を作成してください。

(1)新制度未移行の幼稚園を利用された方

【様式】

様式第1号(施設等利用費請求書)

Excel版 [Excelファイル/34KB] PDF版 [PDFファイル/178KB]

【記載例】

【記載例】様式第1号(施設等利用費請求書) [PDFファイル/248KB]

(2)幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育を利用された方

【様式】

様式第2号(施設等利用費請求書)

Excel版 [Excelファイル/37KB] PDF版 [PDFファイル/172KB]

【記載例】

【記載例】様式第2号(施設等利用費請求書) [PDFファイル/268KB]

(3)認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)を利用された方

【様式】

様式第3号(施設等利用費請求書)

Excel版 [Excelファイル/39KB] PDF版 [PDFファイル/195KB]

【記載例】

【記載例】様式第3号(施設等利用費請求書) [PDFファイル/283KB]

2.特定子ども・子育て支援提供証明書兼利用料領収証明書

利用した施設等が発行した「支援提供証明書兼利用料領収証明書」の原本を添付してください。

※既に「支援提供証明書」を受領している場合は、領収証の写しを添えて提出してください。

<事業者の方へ>

「支援提供証明書兼利用料領収証明書」の作成をお願いします。

※データが必要な場合は、ご連絡ください。

【様式】

様式第4号(支援提供証明書兼利用料領収証明書)

Excel版 [Excelファイル/26KB] PDF版 [PDFファイル/116KB]

【記載例】

【記載例】様式第4号(支援提供証明書兼利用料領収証明書) [PDFファイル/190KB]

申請書類の提出先・提出期限

1.市内の幼稚園に通っている方、他の自治体の新制度未移行幼稚園に通っている方

市内の幼稚園に通っている方には、園を通じてお知らせします。

他の自治体の新制度未移行幼稚園に通っている方はお問い合わせください。

2.上記以外の方

・提出先:こども・健康部こども家庭課(郵送可)

| 提出期限 | 利用月 |

|---|---|

| 令和8年4月30日(木) | 令和8年1月~3月利用分 |

| 令和8年7月31日(金) | 令和8年4月~6月利用分 |

| 令和8年10月30日(金) | 令和8年7月~9月利用分 |

| 令和9年1月29日(金) | 令和8年10月~12月利用分 |

- 四半期(3か月)に1回、支給する予定としています。

- 提出期限までに申請書を提出いただいても、申請書の修正等が必要な場合には、次回の支給になることがあります。

- 提出いただいた書類を確認後、支給が決定した方には、改めて決定通知を発送予定です。

問い合わせ先

・教育委員会総務学務課 電話:0869-34-5640

・こども・健康部こども家庭課 電話:0869-24-8004

無償化に係る認定申請手続について(令和8年度認定分)

無償化の対象となるためには、事前に「施設等利用給付認定」を受けることが必要です。

「施設等利用給付認定」を受けるためには、認定申請書と必要書類を提出することが必要となりますので、対象となる方は、申請手続をお願いします。 年度ごとに申請が必要ですので、令和7年度に認定を受けている方におかれましても、必要に応じて認定申請手続をしてください。

- 以下の方は、「施設等利用給付認定」の申請は不要です。

1.幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の教育時間のみ利用する場合

2.保育園・認定こども園(保育所部分)を利用する場合

「施設等利用給付認定」の申請手続が必要な方

- 新制度未移行の幼稚園を利用している方

- 幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育を利用する方のうち、「保育の必要性」がある方

- 認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用する方のうち、「保育の必要性」がある方

(幼稚園、保育園、認定こども園を利用している方を除く)

※3歳児から5歳児は全員、0歳児から2歳児は市民税非課税世帯の方が対象となります。

「保育の必要性」について

上記2および3の申請については、「保育の必要性」がある方が対象です。

保育を必要とする事由、各事由に対する認定期間については、「令和8年度保育園・こども園入園申込案内 [PDFファイル/2.37MB]」5~6ページをご確認ください。

無償化上限額について

| 対象者 | 無償化上限額(月額) |

|---|---|

| 上記1の方 | 25,700円 |

| 上記2の方 |

11,300円 ※ただし「園に支払った預かり保育の利用料」と「利用日数×日数単価450円」のうち 少ないほうの額(11,300円上限)が、無償化対象額となります。 |

| 上記3の方 |

3歳児から5歳児:37,000円 0歳児から2歳児(市民税非課税世帯):42,000円 |

※詳しくは、ページ下部『よくあるご質問について』をご覧ください。

「施設等利用給付認定」の申請手続に必要な書類

上記1の方

・施設等利用給付認定・変更申請書(1号)

・給付認定に係る個人番号(マイナンバー)提供書 ※初めて申請される方のみ

【様式】

1.施設等利用給付認定・変更申請書(1号)

Excel版 [Excelファイル/51KB] PDF版 [PDFファイル/154KB]

2.給付認定に係る個人番号(マイナンバー)提供書【両面印刷】

Excel版 [Excelファイル/782KB] PDF版 [PDFファイル/225KB]

【記載例】

1.【記入例】施設等利用給付認定・変更申請書(第1号) [PDFファイル/222KB]

2.【記入例】給付認定に係る個人番号(マイナンバー)提供書 [PDFファイル/139KB]

上記2・3の方

・施設等利用給付認定・変更申請書(第2号・第3号)

・就労証明書または保育利用事由申立書 ※有効期限は証明日から3か月とします

・給付認定に係る個人番号(マイナンバー)提供書 ※初めて申請する方のみ

【場合によって必要な書類】

・就労証明書について、自営業の方は確定申告書の写しと収支内訳書の添付が必要です

・就労証明書について、自営業の親族に雇われている方は、親族の確定申告書の写しと収支内訳書の添付が必要です

・保育利用事由申立書について、「妊娠・出産」に該当する方は、母子健康手帳の写しが必要です

・保育利用事由申立書について、「疾病・負傷・障がい」に該当する方は、診断書の写しが必要です

・保育利用事由申立書について、「介護・看護」に該当する方は、介護保険証・診断書の写し及び介護・看護のスケジュール、民生委員の証明が必要です

【様式】

1.施設等利用給付認定・変更申請書(第2号・第3号)【両面印刷】

Excel版 [Excelファイル/117KB] PDF版 [PDFファイル/179KB]

2.就労証明書

Excel版 [Excelファイル/61KB] PDF版 [PDFファイル/101KB]

3.保育利用事由申立書

Excel版 [Excelファイル/49KB] PDF版 [PDFファイル/220KB]

4.給付認定に係る個人番号(マイナンバー)提供書

Excel版 [Excelファイル/782KB] PDF版 [PDFファイル/225KB]

5.【疾病・負傷・障がい、介護・看護用】診断書(意見書)【両面印刷】

Excel版 [Excelファイル/23KB] PDF版 [PDFファイル/121KB]

※診断書(意見書)は必要事項の記載があれば、医療機関の様式のものでも構いません。

【記載例】

1.【記入例】施設等利用給付認定・変更申請書(第2号・第3号) [PDFファイル/232KB]

3.【記入例】保育利用事由申立書 [PDFファイル/238KB]

4.【記入例】給付認定に係る個人番号(マイナンバー)提供書 [PDFファイル/139KB]

申請書類の提出先・提出期限

【令和8年4月1日からの認定が必要な方】

1.市内の幼稚園に通っている方、他自治体の新制度未移行幼稚園に通っている方

提出先:教育委員会総務学務課

提出期限:令和8年3月6日(金曜日)

2. 上記以外の方

提出先:こども・健康部こども家庭課

提出期限:令和8年3月13日(金曜日)

【上記以外の方】

随時、申請日付けで認定します。

(認定前の利用については、無償化の対象になりません。施設の利用開始前に手続きをしてください。)

問い合わせ先

・教育委員会総務学務課 電話:0869-34-5640

・こども・健康部こども家庭課 電話:0869-24-8004

企業主導型保育施設の利用状況等報告について(事業者向け)

企業主導型保育施設は、利用者の居住する市町村へ、以下のとおり利用状況を報告する必要があります。いずれの場合も、市の様式により報告してください。

1.各年4月1日時点の利用児童の報告(各年4月30日まで)

企業主導型保育施設は、各年4月に、利用者の居住する市町村へ、各年4月1日時点の利用児童の氏名、住所、生年月日等を報告する必要があります。

瀬戸内市民が施設を利用している企業主導型保育事業者は、各年4月30日までに、利用状況報告書を提出してください。

2.利用状況の報告(事由が生じたとき)

企業主導型保育施設の利用者につき、年度中に変更があった場合、以下の報告書を市へ提出してください。この報告については、保護者から直接市に提出することも可能です。

(1)利用報告書

企業主導型保育施設の利用を開始した場合、利用開始日の属する月内に提出してください。

(2)利用終了報告書

企業主導型保育施設の利用を終了した場合、利用終了から1か月以内に提出してください。

ただし、小学校入学に伴い利用を終了する場合には、報告書を提出する必要はありません。

報告様式

問い合わせ先

こども・健康部こども家庭課 電話:0869-24-8004

特定子ども・子育て支援施設等の確認について

子ども・子育て支援法第58条の2の規定に基づき確認した特定子ども・子育て支援施設等について、以下のとおり公示します。

市が確認した特定子ども・子育て支援施設等 [PDFファイル/66KB]

よくあるご質問について

幼児教育・保育の無償化に関し、よくあるご質問について以下のとおり回答します。

Q1 無償化の対象となるのは、どのような費用ですか。

- 3歳児から5歳児のすべての子ども

- 0歳児から2歳児までの市民税非課税世帯の子どもの利用料(保育料)です。

0歳児から2歳児までの市民税課税世帯の子どもについては、今までと同じ利用料が必要です。

※通園送迎費、食材料費、行事費など、施設の利用において通常必要とされる経費については、引き続き保護者の負担となります。

Q2 無償化の対象となる「3歳児から5歳児」とは、どのような子どもをいうのですか。6歳の誕生日を迎えると無償化の対象外になりますか。

無償化の期間は、原則として小学校入学前3年間です。(市民税非課税世帯を除く。)

ここにいう「○歳児」とは、「その年度の4月1日の時点で○歳の子ども」という意味であり、その年度の4月1日時点で5歳のお子さんであれば、6歳の誕生日を迎えてもその年度中は無償化の対象になります。

例えば、令和8年度における3歳児は、令和8年4月1日時点の年齢で3歳の子ども、ということになります。(小学校における学年と同じ考え方です。)

Q3 無償化の対象となるためには、どのような手続きが必要ですか。

お子さんの通っている施設により、必要な手続きが異なります。

- 幼稚園、認可保育所、認定こども園、地域型保育

→新たな手続きは必要ありません。 - 国の「子ども・子育て支援新制度」未移行の幼稚園

→申請が必要です。(瀬戸内市内に該当する施設はありません) - 幼稚園の預かり保育

→申請が必要です。

※認定こども園(幼稚園部分)を利用している場合も同様です。 - 認可外保育施設 →申請が必要です。

※ 申請(「施設等利用給付認定」を受けるための申請)の詳細については、下の「無償化に係る認定申請手続きについて」をご確認ください。 - 企業主導型保育施設 →従業員枠で利用している場合、新たな手続きは必要ありません。地域枠で利用している場合はお問い合わせください。

※保育園・幼稚園・こども園等に入園する手続きと、無償化の手続きとは別の手続きです。

入園を希望する場合には、担当部署に確認のうえ、必要な手続きをしてください。

Q4 無償化とは、具体的にどのようになるのですか。

- 幼稚園(新制度未移行以外)、認可保育所、認定こども園に通っている場合

→今まで支払っていた利用料(保育料)を支払う必要がなくなります。 - 上記以外の場合(幼稚園の預かり保育を利用する場合を含む)

→利用する施設により給付方法が異なります。償還払い(キャッシュバック)の場合は、施設利用時にいったん施設へ利用料を全額支払った後、所定の時期に市に対して「請求」が必要です。請求後、対象部分を支給します。

※事前に「施設等利用給付認定」の申請をしていただき、認定を受ける必要があります。

※「請求」の時期や必要な書類につきましては、追ってホームページ等でお知らせします。

※幼稚園・認定こども園(教育利用)の預かり保育を利用した場合、「園に支払った預かり保育の利用料」と「利用日数×日数単価450円」の少ないほうの額(11,300円が上限)が、無償化対象額(=償還払いされる額)となります。

Q5 認可保育所等と認可外保育施設の一時預かり等、複数の事業やサービスを使った場合にもすべて無償化の対象になるのですか。

すべてが無償化の対象となるわけではありません。利用している施設等により異なります。

- 認可保育所、認定こども園(保育所部分)、地域型保育を利用している場合、それ以外の事業やサービスは無償化の対象となりません。

- 幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)を利用している場合、教育標準時間のほか、原則としてこの幼稚園の預かり保育のみが無償化の対象になります。

※例外として、この幼稚園が預かり保育を実施していない場合や、十分な水準ではない場合には、他のサービスを利用する場合の利用料についても、預かり保育部分と合わせて月額上限額の範囲内で無償化の対象となります。

(瀬戸内市内には、上記「例外」に当てはまる施設はありません。)

Q6 市外の施設を利用した場合も無償化の対象となりますか。

本市で所定の申請手続きを行い、「施設等利用給付認定」を受けている場合には、本市以外の施設を利用した場合にも無償化の対象となります。

Q7 無償化の対象となる事業やサービスの利用料が上限額より低い場合、その差額をほかの事業に利用できますか。

今回の無償化は、教育・保育の必要性に応じて個々人に必要とされる教育・保育に係る利用料を無償化することとしているため、毎月の利用料と上限額との差額をほかの事業に利用することはできません。

Q8 給食費とは何をいいますか。

主食費と副食費とを合わせたものをいいます。主食費はいわゆるご飯代をいい、副食費にはおかず、おやつ、牛乳、お茶代が含まれます。

Q9 副食費が無償化の対象にならないのは、どのような理由ですか。

在宅で子育てをする場合にも生じる費用であること、他の社会保障分野においても自己負担とされていることが理由です。

なお、副食費については、これまで利用者負担額(保育料)の中に含まれていた費用であり、今回の無償化により新たに負担をお願いする費用ではないことをご理解ください。

Q10 副食費について、減免制度はありますか。

以下の場合には、副食費が免除されます。

- 年収360万円未満相当世帯の子ども

- 負担額算定基準子ども(教育認定:小学校3年生以下、保育認定:小学校就学前の子ども)のうち、第3子以降の子ども免除対象となる方については、市から園を通じてお知らせします。

【問い合わせ先】

- 幼稚園に関すること(担当:教育委員会総務学務課)

電話:0869-34-5640 - 保育園・認定こども園に関すること(担当:こども・健康部こども家庭課)

電話:0869-24-8004

幼児教育・保育の無償化に関する説明会を開催しました

制度の概要や手続き等について、保育施設等をご利用の方やご利用をお考えの方に広く知っていただくため、令和元年8月29日に中央公民館で説明会を開催しました。

説明会で配布しました資料につきましては、以下のPDFファイルをご覧ください。

説明会に関するお問い合わせ先

瀬戸内市こども・健康部こども家庭課

電話:0869-24-8004

10月から幼児教育・保育の無償化が始まります

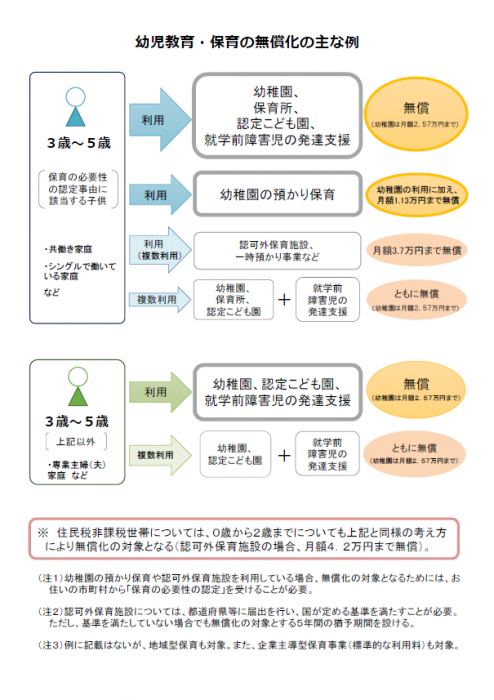

令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が始まり、主に3歳児から5歳児までの幼稚園、保育園、認定こども園などの利用料が無償化されます。

詳細につきましては、こちらのホームページで順次、情報を更新します。

なお、国の検討状況等につきましては、下記のリンクからご確認ください。

幼児教育・保育の無償化 特設ホームページ(内閣府)<外部リンク>

無償化の対象となるかについては、以下の「制度早わかり表」をご確認ください。(上記ホームページ「うちの子の場合は?」の部分に掲載されています。)

また、概要につきましては、以下の「幼児教育・保育の無償化に関する住民・事業者向け資料」をご確認ください。

幼児教育・保育の無償化に関する住民・事業者向け資料(PDF:139.4KB)

問い合わせ先

- 幼稚園に関すること(担当:教育委員会総務学務課)

電話:0869-34-5640 - 保育園・認定こども園に関すること(担当:こども・健康部こども家庭課)

電話:0869-24-8004