本文

『どうする!?わたしたちの避難所 ~長船中学校での避難所運営を考えよう~』を開催しました

長船中学校での避難所運営を体験

令和6年9月28日(土曜日)、ゆめトピア長船にて「どうする!?わたしたちの避難所 ~長船中学校での避難所運営を考えよう~」(令和6年度 学区等における地域防災力向上事業 第2回)を開催しました。

今年度、市では、令和6年11月17日(日曜日)に長船中学校での実施を予定している市総合防災訓練に向けて、国府地区住民の方を対象とした避難所運営に関する研修会を2回計画しています。

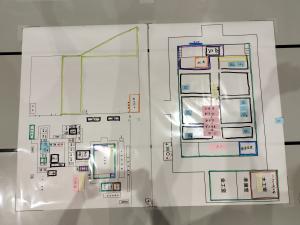

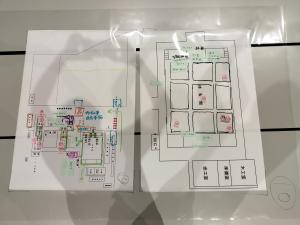

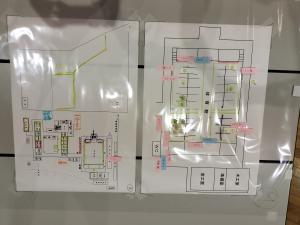

第2回目の今回は、長船中学校の図面を使い、避難所のレイアウトや避難者の受け入れ方法についてグループワークで検討しました。

参加者は55名で、自治会・自主防災会のほか、地区社協、学校、地域学校協働本部、長船夏祭り実行委員、せとうち防災リーダー、防災士など、幅広い立場の方が参加しました。

どのグループも、楽しく、頭を悩ませながら、真剣に避難所運営について話し合っていました。

会場内には「こどもひろば」を設けました。

災害時の避難所においても、子どもの遊び場のほか、更衣室や授乳室、発熱者用スペースやペットスペースなど、各種専用スペースが必要になります。

安全安心な避難所としていくためには、地域と市が連携し、避難者のニーズに応じた避難所運営を行うことが大切です。

11月の市総合防災訓練では、今回の研修で各グループにおいて検討してもらった避難所レイアウトをもとに、避難所運営訓練を実施します。

国府地区の方はもちろん、多くの市民の方と一緒に、住民主体の避難所運営に取り組んでみましょう。

【終了・たくさんのご参加ありがとうございました】第2回『どうする!?わたしたちの避難所 ~長船中学校での避難所運営を考えよう~』

日時:令和6年9月28日(土曜日) 9時~12時

場所:ゆめトピア長船 2階 夢いっぱいホール

講師:山口大学大学院創成科学研究科 准教授/瀬戸内市市政戦略アドバイザー 瀧本浩一 氏、減災研究会 岩本憲治 氏

内容:長船中学校での避難所運営について、図面などを使いながらグループワークで考えました

参加人数:55名

★参加者の声

・具体的にグループで意見を出し合いながら付せんを貼ったり記入したりして、避難所運営を考えることができてよかった。

・いかに行政ではなく住民自らやるべきことがあるか知っただけでも意味ある研修であった。

・受付や案内とかはできると思うので、みんなで過ごす場所なので絶対協力したい。

・まずは、地区全体での組織・体制づくりが必要。あらかじめ指揮系統や役割分担を決めておく必要がある。

・実際に一泊して体験してみたい。

・学校を避難所にするときは、学校に通っている生徒の意見を聞くべきだと思う。

・避難所運営マニュアルのクイックマニュアルがあったら良い。