本文

幼児期の食事ポイント

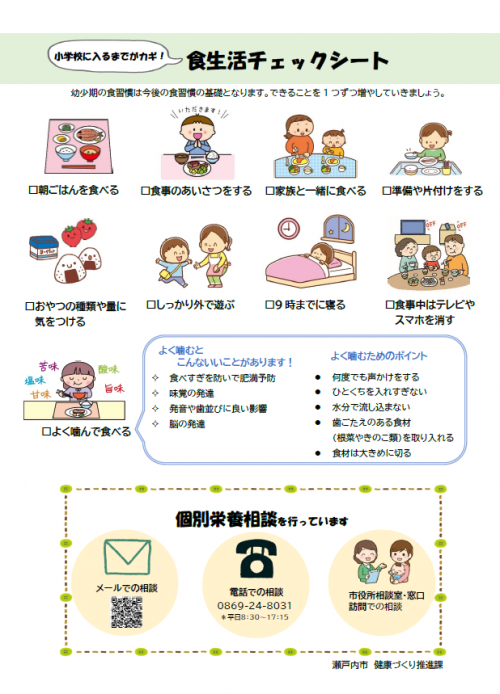

幼少期の食習慣は、将来の食習慣の基礎

幼少期は、大人になってからの食習慣の基礎をつくる大切な時期です。

このページでは、幼児期の食事ポイント、窒息や誤嚥事故を防ぎ安心・安全に食べるためのポイント、食事マナーなどの資料をのせています。

小さなことであっても、できたこと、食べられたことを褒めるなど、食事は「楽しい」と思える体験をたくさんつくりましょう。

レシピ

瀬戸内市内保育園・こども園の給食レシピを保育園給食おすすめレシピに掲載しています。

お家で園のレシピを作ってみたい方、園のレシピを参考にしたい方、ぜひご活用ください。

幼児期の食事ポイント

幼児期は食に関する様々なお悩みがでてくる頃です。

このページでは、瀬戸内市の1歳6か月児健診、2歳児健診、3歳児健診等の配布資料を掲載しています。

それぞれの月齢で気を付けたいポイントをまとめていますので、ぜひご活用ください。

口腔の発達や噛むことに関する情報は、日本歯科衛生士会ホームページ「赤ちゃん・子どものお口の発達支援ガイド」<外部リンク>をご覧ください。

安心・安全に食べるためのポイント

食べ物による窒息や誤嚥事故の要因には、食べ物側と人側の要因があります。

2つの要因が重なると、窒息・誤嚥事故が起こりやすいと言われています。

保育園で気を付けているポイントを紹介しますので、家庭でも取り入れ、2つの要因が重ならない、安全な食環境をつくりましょう。

食べ物側の要因

全ての食材が誤嚥につながる可能性がありますが、中でも気を付けたい食品を紹介します。

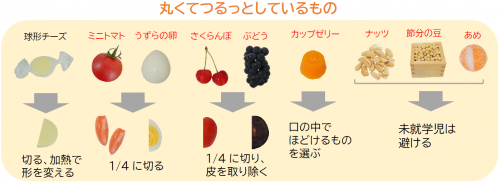

丸くてつるっとしているもの・・・吸い込んで気道をふさぐことがある

・球形チーズ → 切る、加熱で形を変える

・ミニトマト、うずらの卵 →1/4に切る。お弁当に入れる際にも切って入れる。

・ぶどう、さくらんぼ →1/4に切り、皮を取り除く

・カップゼリー →口の中でほどけるものを選ぶ。

・ナッツ、節分の豆、あめ →未就学児は避ける。食材での工夫は難しいため、食べ方に気を付ける。

固さや切り方によってつまりやすいもの

・りんご・なし → やわらかくなるまで加熱する。すりおろしたものも加熱する。

加熱方法の動画(こども家庭庁ホームページ)<外部リンク>

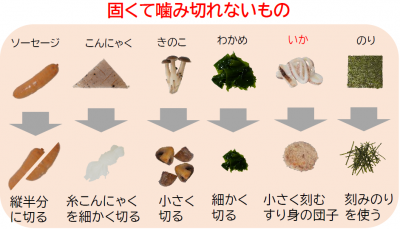

固くて噛み切れないもの・・・噛み切れず、そのまま気道に入ることがある

・ソーセージ →縦半分に切る。

・こんにゃく →糸こんにゃくを選び、細かく切る。

・きのこ →小さく切る。

・わかめ →細かく切る。

・いか →小さく刻む。すり身の団子を使用する。

・のり →きざみのりを使う。

粘着性が高いもの・・・唾液と混ざり、粘着性が高まる

・もち、白玉 →未就学児は避ける。食材での工夫は難しいため、食べ方に気を付ける。

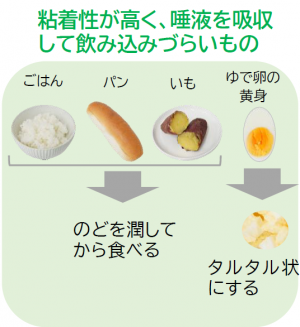

粘着性が高く、唾液を吸収して飲み込みづらいもの

・ごはん、パン、いも →のどを潤してから食べる。流し食べにならないように気を付ける。パンはつぶすと固く、噛みにくくなるためつぶさない。

・ゆで卵の黄身 →タルタル状にする。何かと混ぜる。

人側の要因

食品の提供に配慮をしていても、食べる人側が気を付けていなければ、誤嚥が起こりやすくなります。

食べるときに気を付けたいポイントを紹介します。

- よく見守る

大人が一緒に食べるようにし、しっかり噛むよう声かけをしたり、正しい食べ方を教えたりしましょう。

また、口の中に食べ物が残っていないか確認しましょう。 - よく噛む

よく噛むことで、食べ物を小さくし、食べ物が気道をふさぐリスクを下げることができます。

よく噛むことができるよう、食事時間をしっかり確保し、急いで食べないようにしましょう。 - 一口にたくさん詰め込まない

口の中に食べ物がたくさん入っていると、よく噛むことができません。

よく噛める量を入れるようにしましょう。 - 食事前、食事中適宜水分をとる

飲み物や汁物などで口の中を潤しましょう。

ただし、水分で流し食べにならないよう注意しましょう。 - 良い姿勢

床に足をつけ、背筋を伸ばした良い姿勢で食べると、噛む力もアップします。

クッションなどを使って調整すると良いです。 - 食べることに集中する

- 泣いている時や眠たい時は食事をやめる

- 歩きながら、遊びながら食べない

- 口の中に食品があるときはしゃべらない

- 驚かせない

口の中に食品が入ったまま泣く、笑う、驚く、歩いたり遊んだりすると、吸い込むはずみで食品をのどに詰まらせるリスクが高まります。

食事の時には食べることに集中するようにしましょう。 - 飲み込めない時は、無理せず吐き出させる

安心・安全にたのしく食べよう [PDFファイル/568KB]

窒息・誤嚥に関する詳細

消費者庁ホームページ Vol.569 パン等による子どもの窒息や誤嚥(ごえん)に気を付けましょう!<外部リンク>をご覧ください。

こども家庭庁ホームページ 調査研究報告書<外部リンク>

食事マナー

食事マナーを守ることは、食べ物への感謝を表す、安全に食事をする、一緒に食事をするひとが気持ちよく食べるために重要です。

幼少期のうちから、良い食事マナーを身に付けましょう。

- きれいに手を洗う

食べる上で衛生面を保つことは重要です。食中毒の予防にもつながります。 - 食事のあいさつをする

自然の恵みや食べ物のいのちへ感謝の気持ちを表しましょう。 - 正しい姿勢で食べる

食具を上手に使う、噛む力をアップする、誤嚥を防ぐためにも正しい姿勢で食べましょう。 - 口に食べ物を入れたまま話をしない

口に食べ物を入れたまま話すと、口の中の食べ物が飛び散ったり、誤嚥につながったりすることがあります。

周りの人が気持ちよく食事をするためにも、食事中に話をする時には口の中に食べ物がないときにしましょう。 - よく噛んで食べる

食べすぎを防ぐ、言葉がはっきりする、窒息事故を防ぐなど、大切な役割があります。 - 食べている途中で立ち歩かない

口の中に食べ物が入ったままの立歩きは窒息事故につながることもあります。 - 嫌いなものにもチャレンジする

元気な体づくりには、好きなものに偏らずバランスよく食べることが必要です。

苦手なものにもチャレンジできる機会をつくりましょう。ただし、無理強いは禁物です。 - 準備や片付けをする

簡単な調理や盛り付けなど、できる範囲のお手伝いは食への興味を育てます。

食事マナーを守って楽しく食べよう! [PDFファイル/447KB]