本文

減塩のすすめ

減塩のすすめ~毎月17日は減塩の日~

瀬戸内市では、心疾患と脳血管疾患による死亡率が国、県より高い値で推移しています。また、胃がんの死亡率も高い傾向にあります。

これらの病気の発症リスクを高める原因のひとつに、食塩の摂り過ぎがあると言われています。

健康で健やかな毎日を過ごすために、減塩について考えてみましょう。

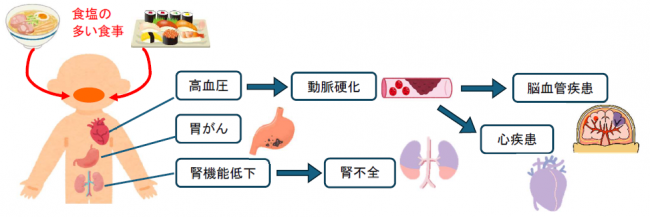

食塩の取り過ぎが原因となる病気

食塩をとり過ぎると血液中の塩分(ナトリウム)濃度が濃くなります。これを薄めて一定の濃度にしようとし、血管外の水分が血管内に引き込まれます。このため血液の量が増え、血管壁に圧力がかかり血圧が上昇します。血液量とは別に、ナトリウム自体が交感神経を刺激することで血管収縮を起こして血圧が上がりやすくなる作用もあります。

血圧が高い状態が続くと、血管に負担がかかり動脈硬化になります。更にこの状態が続くと、脳血管疾患、心疾患、腎不全などの疾患が発症しやすくなります。

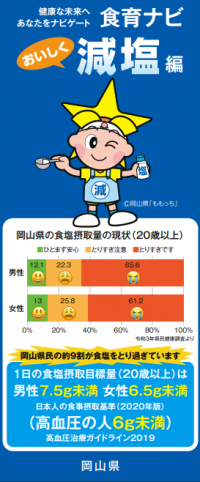

1日の食塩摂取目標量は

男性7.5g未満 女性6.5g未満 血圧の高い人6.0g未満

食塩摂取量を1g減らすと、収縮期血圧が1mmHg低下すると言われています

食品に含まれる食塩の量を知ろう

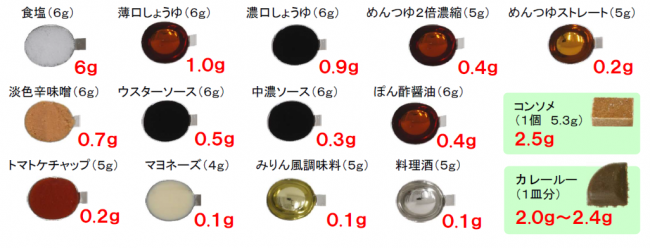

●●小さじ1(5cc)に含まれる食塩の量を知ろう ●●

日本人は食塩の7割を調味料からとっています!

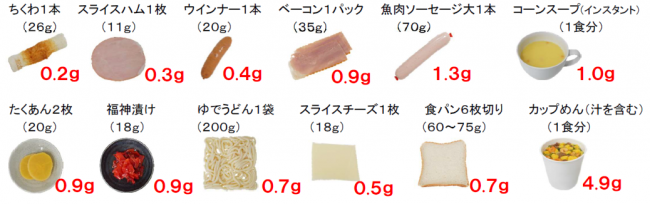

●●食品に含まれる食塩の量を知ろう●●

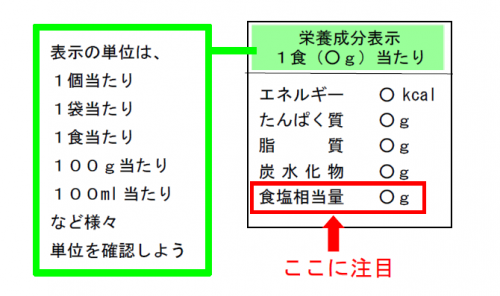

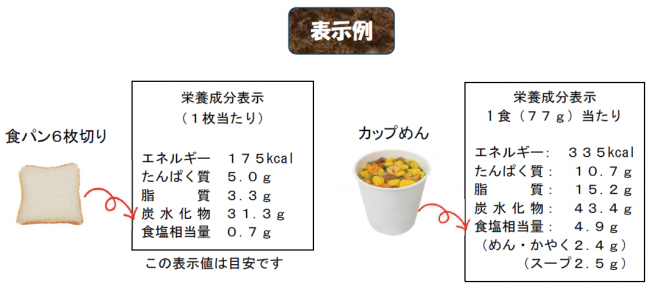

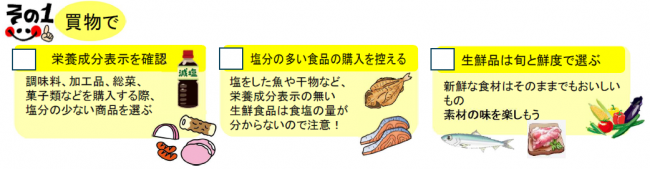

栄養成分表示で食塩の量を確認しよう

容器包装に入れられた加工食品には、栄養成分表示を記載することが義務づけられており、エネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量が必ず表示されています。この5つの項目は、生きていく上で欠かせないものであり、日本人に多く見られる生活習慣病とも深く関わっています。

栄養成分表示を参考に商品を選び、減塩に役立てましょう。

消費者庁ホームページ「栄養成分表示を活用してみませんか?」<外部リンク>

おいしく減塩チャレンジ

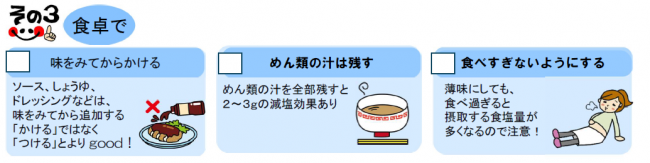

すでに行っていること、これから取り組んでみたことがありますか?

減塩の取り組みを確認してみましょう。

子どものころから減塩習慣

濃い味付けで食べ慣れていると、その習慣を変えるのはなかなか容易ではありません。

子どものころから薄味で食べ慣れておくことが、将来の健康づくりに役立ちます。

野菜・果物を食べよう

野菜や果物に含まれるカリウムには、体内の余分な食塩の排出を促す働きがあります。

野菜は1日350g以上、果物は200gを目標に食べましょう。

岡山県ホームページ「食育ナビ~減塩編~」<外部リンク>

厚生労働省ホームページ「知っていますか?食塩のとりすぎ問題」<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)