本文

よく噛んで、ゆっくり食べよう

「噛むこと」「噛めること」

食べ物をよく「噛むこと」「噛めること」は、健康と密接なつながりを持っています。

近年の疫学調査により、食べる速さと肥満の関係が明らかになってきました。仕事などで忙しく、よく噛まずに早食いになっていませんか。短くても15分は時間をかけて食事をすることで満腹中枢が刺激され、食べ過ぎを防ぐことができます。

早食いは肥満や糖尿病のリスクを高めるだけでなく、胃腸への負担が増す、虫歯や歯周病のリスクが高まるなどの原因となります。食事にどれくらい時間をかけているのかを確認し、ひと口30回噛むことを目指して、ゆっくり食べるよう心がけましょう。

噛むことに加え、噛めることも大切です。歯を失ったり、口周りと舌の機能が低下することでよく噛めなくなると、硬い食品を避けるようになり、栄養摂取バランスが崩れることにつながります。

厚生労働省 e-ヘルスネット 速食いと肥満の関係-食べ物を「噛むこと」「噛めること」<外部リンク>

覚えて実践!食育ワードその1

「ひみこのはがいーぜ」

弥生時代に倭国を治めた女王として知られている卑弥呼。弥生時代の1回の食事で噛む回数は3900回、食事時間は51分であったと言われています。一方で現代の1回の食事で噛む回数は620回、食事時間は11分と言われています。

「ひみこのはがいーぜ」は弥生時代の食事形態と現代の食事形態を「噛む」視点から比較し、「よく噛む」ことの健康効果を覚えやすいをキャッチフレーズにしたものです。

ひみこのはがいーぜ

ひ 肥満の防止

ゆっくりよく噛むことで 満腹感が得られやすくなり、食べ過ぎによる 肥満と高血糖を防ぐ

み 味覚の発達

よく噛んで味わうことで、食べ物の味がよく分かり、薄味でもおいしく食べられる

こ 言葉の発達

口の周りの筋肉とあごが発達することで、言葉がはっきりし、表情も豊かになる

の 脳の発達

脳への血流が良くなり、脳細胞の働きがよくなる。子どもは脳の発達に、高齢者は認知症予防に

は 歯の病気予防

唾液がたくさん出ることで虫歯と歯周病を予防し、高齢になっても口から食べることができる

が ガンの予防

唾液中の酵素の働きにより、発がん性物質の発がん作用を抑制することができる

い 胃腸の働き促進

胃腸の働きが良くなり、消化酵素がたくさんでることで、栄養素の吸収がよくなる

ぜ 全身の体力向上

あごが発達することで、全身のバランスが良くなり、力いっぱい体を動かすことができる

覚えて実践!食育ワードその2

「噛ミング30(カミングサンマル)」

厚生労働省では、健康づくりや食育の視点から、一口30回以上噛んで食べることを目標とした「噛ミング30(カミングサンマル)」運動を提唱しています。

よく噛んで食べることは、子どもや高齢者の誤嚥や窒息事故の防止のためにも大切です。

早食いが習慣となっている場合でも、意識することで簡単に改めることができます。30回噛むことを目標に、噛む回数を増やす秘訣を実践してみましょう。

噛む回数を増やす秘訣

1.飲み込む前に意識して噛む

食事にかけている時間を確認しましょう。

早食いの人は、飲み込む前に意識してもう5噛みするようにしましょう。

気が付けば30回噛めるようになっていることが理想です。

2.口いっぱいに詰め込まない

口いっぱいに食べ物を詰め込むと、きちんと噛まずに飲み込む原因となります。

ひと口の量を少なくすることで、噛むトータル数を増やすことができます。

3.食事の時間に余裕を持つ

時間に追われていると、つい早食いになります。

生活リズムを整え、食事にかける時間を十分にとり、味わって食べられるようにしましょう。

4.飲み込む前に次を入れない

口の中の食べ物がなくなる前に、次に食べるものを口の前に持ってきていませんか?

時々箸を置くなどして、次々と口に食べ物を運ぶくせを無くしていきましょう。

5.水分で流し込まない

口に食べ物が入っている時にお茶や汁物を口にすると、流し食べの原因となります。

コップ1杯分を食事中の水分量の目安としましょう。

6.ながら食いをしない

スマホ飯などのながら食いは、食べることに集中できない為、食べ過ぎの原因となります。

またおいしさを感じることも少なくなります。

7.食材を大きめに切る

野菜など、よく噛まないと飲み込めない大きさに切ることもおすすめです。

ただし、噛む力が弱い人は、無理のない大きさにしましょう。

8.噛みごたえのある食材を選ぶ

繊維の多い野菜、きのこ、大豆、雑穀類など、歯ごたえのある食品を料理の食材に追加することもおすすめです。

9.うす味にする

うす味にすることで、食べ物本来の味を味わおうと、自然と噛む回数が増えます。

減塩にもつながり、一石二鳥。

覚えて実践!食育ワードその3

「あいうべ体操」「エアぶくぶくうがい」

噛む力には、歯以外に唇や舌の動きが大きく関わっています。その動きが衰えないよう、日ごろから口の周りや舌を意識して動かすようにしましょう。

食事の前、入浴中、就寝前など、決まった時間に「あいうべ体操」などの口の体操を行うことがおすすめです。

あいうべ体操

「あ~い~う~べ~」と大きく口を動かすことで、口周りの筋力が高まる、唾液が出やすくなる効果があります。ポイントは大げさに口を動かすことで、「べ~」は、舌をあご先まで伸ばす気持ちで出します。

声は小さくて大丈夫です。10回を1セットとし、1日に3セット行うのが良いとされています。

エアぶくぶくうがい

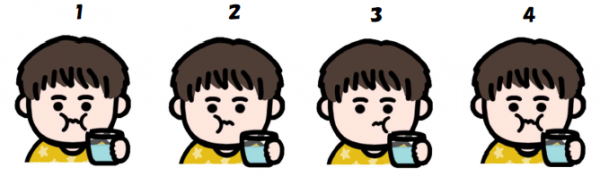

「ぶくぶくうがい」もおすすめです。口をしっかり閉じてほほをふくらませ、口の筋肉を意識しながら行います。

1.両ほほをふくらませ、ゆっくり10回「ぶくぶく・・・」

2.右ほほをふくらませ、ゆっくり10回「ぶくぶく・・・」

3.左ほほをふくらませ、ゆっくり10回「ぶくぶく・・・」

4.両ほほをふくらませ、勢いよく10回「ぶくぶく・・・」

*水を使わずに空気でほほをふくらませて行うと、どこでもできます

食育つうしん「よく噛んで、ゆっくり食べよう」 [PDFファイル/714KB]

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)