本文

災害時に備えた食品備蓄

災害時、自宅の食の備えは万全ですか

日本では、地震、津波、豪雨、台風などの災害が多発しています。災害はいつ起きるか分かりません。家族で食の備えが十分であるかの確認や、安否確認方法や集合場所を話し合っておくことが大切です。

過去の大きな災害では、電気・水道・ガスなどのライフライン復旧まで1週間以上を要するケースが多くみられます。また、災害支援物資が3日以上到着しないことや、物流機能の停止により、1週間はスーパーマーケットなどで食品が手に入らないことが想定されます。

このため、最低3日分~1週間分×人数分の家庭備蓄が望ましいと言われています。

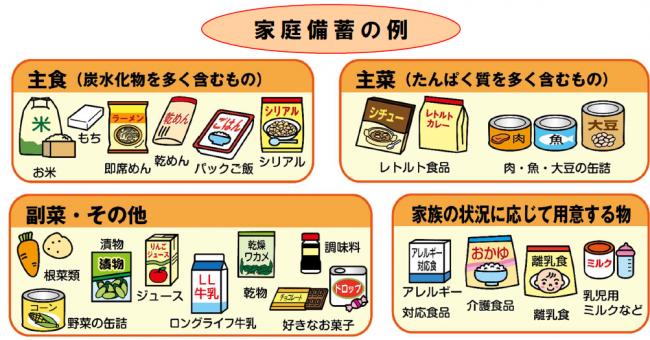

備えておきたい食品リスト

生きるために欠かせないのが「水」。飲料水と調理用水を合わせて、1人1日3リットルの備蓄が必要です。大規模災害発生時には、1週間分の備蓄が望ましいと言われていますが、最低3日分は備蓄しておくようにしましょう。他にもお好みのお茶やコーヒーなどのペットボトル、缶、パック入りの飲料があると、心の潤いにもなります。

「災害時の備蓄食品」とは何を思い浮かべますか?長期に保存できる専用の備蓄食品をイメージするかもしれませんが、普段利用しないため味になじみのない食品は、非常時とはいえ食べにくいものです。また、日常生活から疎遠になり、気がつけば賞味期限が過ぎてしまうこともあります。

日常的に食べている物で常温保存ができ、そのまま食べられる、簡単に調理できるものがおすすめです。家族の好みと栄養バランスを考慮して備蓄しましょう。

好きなお菓子は心の安定に役立ちます。避難所に行く際にも、すぐに持ち出せるようにしておきましょう。

家庭備蓄は「ローリングストック」で

ローリングストックとは

1.普段の食品などを少し多めに買い置き

2.賞味期限を考えて古い物から日常的に食べる

3.消費した分を買い足す

ことで、常に一定の食品を家庭で備蓄する方法です。

ストックする際は、賞味期限の近いものを手前に置きましょう。

また、家族の好みに応じて食品を決めておくことで、心の負担軽減にも繋がります。

災害時の調理のコツ

まずは冷蔵庫を確認

1.どの食品から使うのか決める

生の魚や肉、牛乳、豆腐、保存のきかない野菜、冷凍食品など、傷みやすい食品から食べる

2.食材の延命策を考える

火を通すことで日持ちする食品は、加熱して冷凍室に入れる

3.冷凍室を活用する

冷凍室は、しばらく冷気を保つことができるので、冷蔵室として活用する

節水しながら衛生的に調理をする

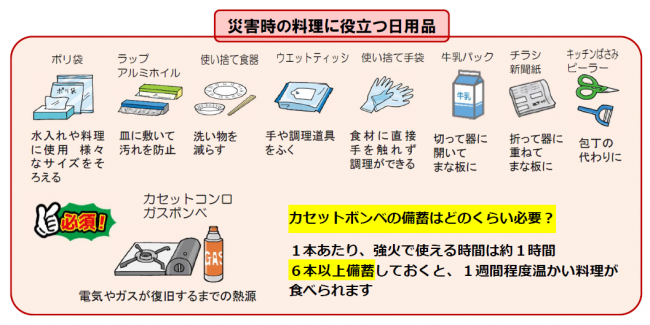

1.食材は素手で触らない

手洗いが十分できないので、使い捨てのポリエチレン手袋などを使用する

2.キッチンばさみやピーラーを使用する

包丁のかわりに使用することで、空中で料理ができて衛生的

3.ポリ袋を活用する

ポリ袋の中で食材を混ぜたり、パッククッキングで料理を作ることができる

調理の際、手袋代わりにも使える

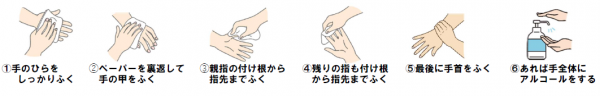

4.調理の前に手を清潔にする

水が自由に使えない場合、おしぼりやウエットティッシュで手をふき、食中毒を予防する

2回ふくと、除菌率が上がる

5.調理に役立つ日用品をそろえておく

6.使い捨ての食器を準備する

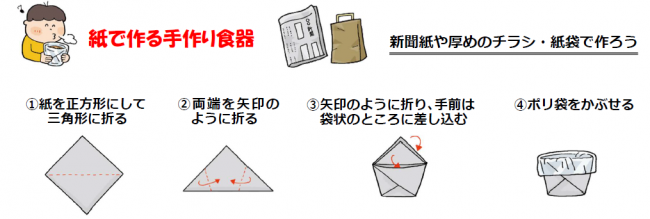

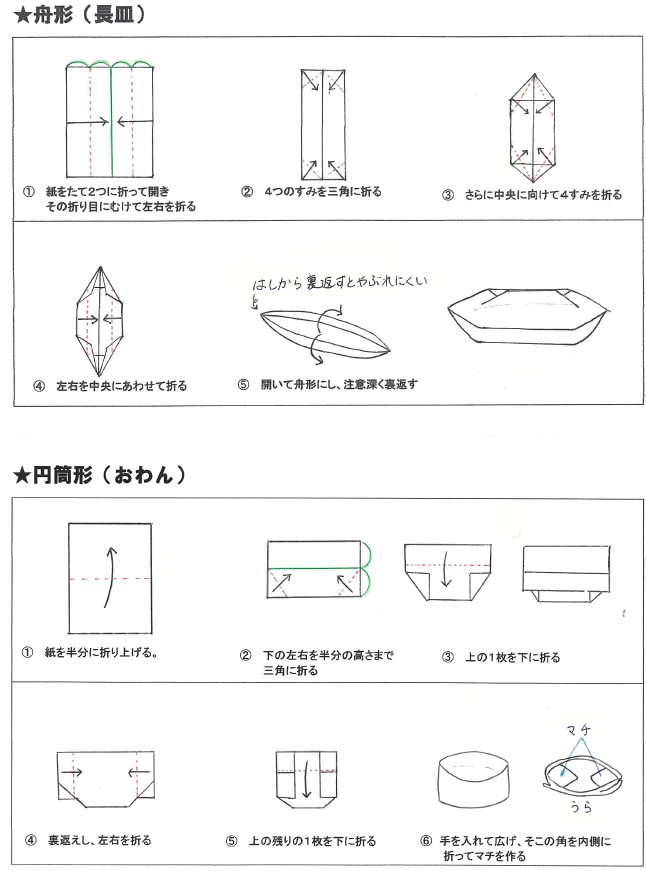

市販の使い捨て食器の他に、新聞紙やチラシで器を作ることができる

食育通信(家庭での食料備蓄) [PDFファイル/1.56MB]

●お役立ち情報「災害への備え」をご覧ください。

災害への備え

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)